鉄砲水

新潟県某川 2000/07/01 - 02

鉄砲水

新潟県某川 2000/07/01 - 02

| 梅雨の晴れ間。その日は朝から真夏を想わせる青空が広がっていた。

7時前には暑さで目が覚めた。夏といえども、冷水性である渓流魚を狙う限り、それは高地や高緯度の土地での遊びとなるため、キャンピングカーで車中泊していても暑さが問題になることはあまりない。しかし、この週末は例外になりそうだった。 この付近には様々な規模の川があるが、まずは比較的川幅の広いフリーストーンの渓流へ。いつも車を停めるあたりには練馬ナンバーの4WDが一台。どうやらフライのようだ。先行者との間を空けるためにゆっくり朝食をとり、さらに少し下流から釣り上がる。 水量は平水よりやや多いくらい。水温14度。コンディションとしては悪くない。底石はしっかりしており、どこからアタックがあってもおかしくない程なのだが、本命のポイントからも竿抜けからも全く反応がない。コンクリブロックの際ギリギリのところでようやくイワナがでたが、サイズは15cm程度と小さかった。 本流はかなり釣り荒れていると見て、流れ込みの支流を釣り上がる。こちらも好ポイントからは反応がない。逆に、良いポイントに囲まれて見落としがちな、ブロックの間の深みが気になった。流れの筋の手前にフライを流すと、案の定黒い影が浮き上がってきて飛沫があがった。が、フッキングには至らない。ブロックの隙間が小さくて、視界に入ってからアタックまでの時間が足りず、補食が難しいようだ。しかも落ち込みの肩にかけて急に流れが速くなるので、ドラグもかかりやすい。そのあと何度か流したが再アタックはなかった。読みがピッタリ当たってもこれでは意味がない。気づかないくらいのドラグがかかっていたかも知れない。自分の未熟さを恨む。 その後、車でさらに上流域の小規模な渓流に向かう。いつもの入渓場所より少し下流、峡谷部になんとか降り立ち、釣り上がった。

川幅は1mから2m。両岸はブッシュに覆われ、水面上にも枝が低く突き出している。まともなキャストのできるポイントは殆ど無く、ここをフライで釣ろうという人はあまりいないのだろう。その分魚の反応は良い。釣れる魚は小さいが、居着きの特徴を色濃く持つ綺麗なイワナばかりである。キャストにもドリフトにも制約が出るので、慣れないとこんなに鬱陶しい場所もないだろうが....。 そんな中でも特にややこしい場所でライズを発見してしまった。下の画像の通り、いずれも開きの流れの筋、その少し脇(楕円内)でそれぞれ一度だけナチュラルにライズした。間違いなく25cmを超えるイワナだ。

画像で見ると水面と枝の間はかなり開いているように見えるが、実際は1mもない。しかもこの状態は、私が小枝にフライを引っかけて、それを取り払った後の状態である(笑)。ご想像の通り、どちらもフッキングさせることができなかった。何度も反応はさせたのに....。 |

| 異変が起きる前の堰堤。この時点で撮影の限界の暗さだったため、異変後の画像はない。 |

| 15時ぐらいに遅い昼食をとり、その後昼寝。気がつくと時計は17時半を回ってしまっていた。よく眠れるのはもしかしてキャンピングカーの欠点かも、などと思う。

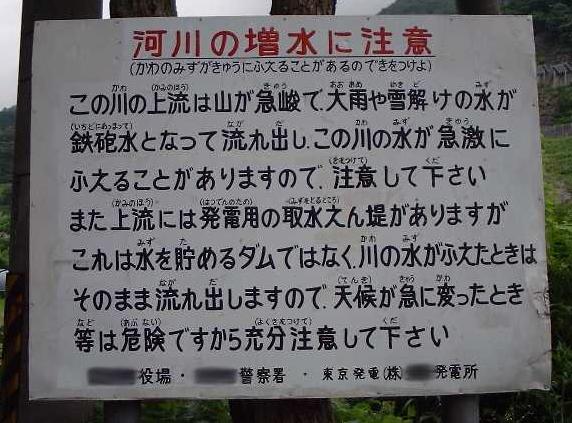

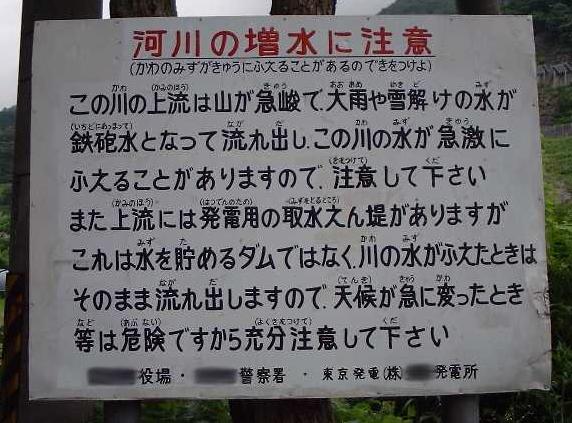

イブニングは地元の友人と待ち合わせ、例年はずれのないプールを釣ることになっている。ポイント付近に来ると、既に見慣れた車が停めてあった。大気の状態が不安定で、時折強い通り雨が降る状態だったが、釣りができないほどではない。このあたりは昼間かなり強く降ったということだが、川に濁りはなく、時折ライズも確認できる。 友人の案内で、大物が期待できるという堰堤に向かう。ただし、ライズが始まるのはかなり暗くなってからだという。二人で他愛もない話をしてそのときを待つ。19時を回り、あたりは薄暗くなってきた。 「そろそろだな」腕時計を見た友人が呟く。それから殆ど間をおかず、異変は起きた。 ライズを探している水面の向こうに堰堤がある。黒く見えていた堰堤だが、轟音とともにそれが白くなった。 堰堤から落ちる水が急に増えたのだ。今までの水量の数倍、いや、10倍を超えているだろう。最初の数秒は水量が増えただけだったが、すぐに泥濁りの水が落ちてきた。身の危険を感じたが、ここからは川通しに下るしかない。走るようにして入渓点まで戻った。 さらに下流に入っていたもう1人の友人も、なんとか無事に道路にあがってきた。その後で川を見下ろすと、護岸の両岸いっぱいに濁流が流れている。さっきまで1mあった堰堤の段差が見えなくなっている。危ないところだった。逃げ遅れたら最悪の事態になっていたかも知れない。 これより上流に水量調節用のダムなどはなく、この増水は人為的なものではない。いわゆる鉄砲水というやつだ。10年以上渓流釣りをやっているが、こんなに急激な増水は初体験である。『鉄砲水の直前には、小枝や葉っぱなどが流されてくる』というが、そんな前兆は一切無かった。こんなこともあるのだ。自然の中では、ちょっとでも危険を感じたら即、撤退が基本だと思う。正しい判断を素早くおこなえば、深刻な事態に陥ることは避けられる。怖いのは、突発事態に判断ミスが重なったときだ。 |

| 日曜日はさらに暑くなった。朝9時の段階でおそらく気温は30度近くあっただろう。

支流の某川は水温14度だが、強烈な日差しに肌が灼かれる。こんな暑さだというのに人は多く、したがって魚も渋い。

その後イワナを一匹釣ったがそれまで。もっと上流域の涼しい場所に行こうということで、昨日やったヤブサワに向かう。 こちらはぐっと標高が高いので、日差しさえ避ければ快適だ。移動に案外時間がかかって昼を大きく回ってしまったため、ここで昼食。テーブルなど出して珍しくアウドトア気分を味わう。 友人は上流へ、私は昨日と同じ区間を釣ることにした。 もう魚の付き場は解っている。例の、良型2匹がいるポイントまではあまり時間をかけずに釣り上る。それでも小型ながらこの川らしい、腹の赤い居着きのイワナが何匹か釣れた。 さて、件のポイントだ。慎重にアプローチし、ティペットを少し細めにする。昨日の今日だから、もしかすると少しスレてしまったかも知れない。CDCをスパースにつけたストーンフライのパターンを、細心の注意で下流側のポイントに置く。あっさり出た、が、またしても乗らない。なんなんだ、ドラグだってかかってないぞ。補食が下手すぎるんじゃないのか。 フライを取り替えると、1度か2度はアタックがある。だが、なにをどうやってもフッキングしない。そのうち反応が無くなってしまった。やむを得ず上流側のポイントを狙うと、これまた一発で出てくる。が、スッポヌケ。一体どうなっているのか。 合計で10回は反応させたのだが、結局釣れずじまい。やや下流でライズした不注意なイワナ(22cm)を釣るに留まった。こちらは狙っていたやつよりふたまわりは小さい。 その後、ダメもとで昨日のイブニングポイントに行ってみた。水は増水前の状態よりやや減っており、濁りもない。魚もまるで何事もなかったかのようにライズしていた。あれだけの増水であっても、魚はしっかり残っているのだと感心させられる。 釣りの方はしかし、好調とはいえなかった。20時過ぎ、真っ暗になるまで粘ったが、小さなイワナ一匹だけ。アタックはあったのだがなぜかフッキングしない。ときどきこういう『乗らない病』にかかってしまうことがある。まあ、今回は貴重な経験もできたことだし、釣行記のネタにはなったということで満足である(笑)。

|

|

|